글 수 6,042

필자는 5월 20일부터 25일까지 중국의 합비대학교를 방문했었다. 합비대학교는 필자가 근무하는 국립한밭대학교와 학생 교류 협정을 맺은 곳으로써, 매년 상호간에 교환학생을 파견하고 있다. 합비대학교는 1980년에 세워진 4년제 종합대학으로 합비(合肥) 시에서는 가장 큰 규모를 가진 대학이다.

스펀지와도 같은 중국

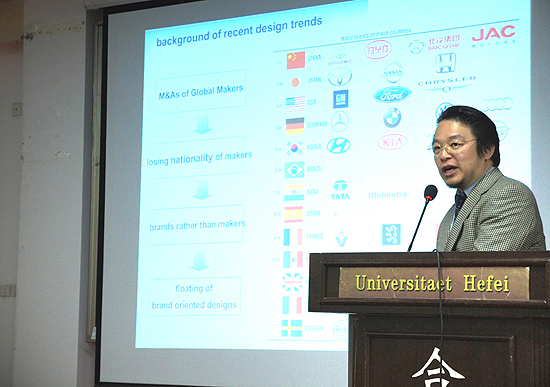

필자는 네 명의 한밭대학교 학생들과 함께 합비대학에서 열린 한국・중국・독일 3개국 공동 디자인 세미나에 참여했다. 세미나의 주된 프로그램은 학생들이 중심이 되어 3개국의 문화를 주제로 하는 제품디자인 워크샵이었고, 한편으로 필자는 최근의 자동차 디자인 동향에 대한 특강과 자동차 스케치 워크샵을 진행했다. 필자로써는 그간 합비대학과의 세미나에는 몇 번 참여했었지만, 3개국의 대학이 동시에 참여하는 세미나 진행은 이번이 처음이었다. 물론 합비대학은 이미 2000년부터 독일의 하노버 대학과의 디자인 세미나를 해왔다고 한다.

사실 우리는 오늘날의 중국을 ‘짝퉁 천국’이라는 조롱 섞인 시선으로 바라보고 있기는 하지만, 불과 십 여 년 전만 하더라도 우리 역시 독자적인 한국의 디자인이라고 할 수 있는 것은 사실상 없었다. 신형 차가 나와도 ‘어디선가 본 듯한 디자인’이 대부분이었고, 또 일부는 라이선스 모델로 도입된 차량들이었기 때문이다. 어느새 우리는 우리의 과거를 잊은 것은 아닌가하는 생각이 들었다. 과연 중국이 10년 후에도 ‘짝퉁 왕국’이라고 불리고 있을까?

중국 디자인의 방향은?

합비대학이 위치하고 있는 현재의 캠퍼스는 15년 전에 완공된 대규모 캠퍼스임에도 불구하고, 내년 6월 중에 더 큰 캠퍼스로의 이전이 예정되어 있다고 한다. 그 새로운 캠퍼스의 맞은편에는 자동차생산단지를 비롯한 산업 단지가 조성되어 있으며, 그곳의 규모는 현재 중국 내 자동차 생산의 6/1, 중국 내의 전자제품 3/1을 생산하고 있다고 한다.

합비대학에서 공업디자인학과의 명칭은 ‘공업설계학과(工業設計學科)’이다. 이것은 다분히 기능 중심의 독일식 개념의 명칭이다. 기능을 우선시하는 독일 바우하우스의 근대 디자인 개념은 사실상 20세기 서구 산업의 모태와도 같다. 그런데 필자가 대학에서 디자인을 공부하던 1980년대 중반 우리나라에서 독일의 디자인은 책 속에만 존재하는 화석(化石)같은 것처럼 여겨졌었다. 그것은 우리나라의 근대 디자인의 전형(典型) 대부분이 사실상 미국과 일본을 통해서 들어온 것들이었기 때문에, 서구 근대 디자인의 본류라고 할 수 있는 독일의 그것은 오히려 먼 고전적인 존재처럼 여겨졌던 것이다. 미국의 근대 디자인 역시 그 근원은 결국 독일의 바우하우스로 귀결되지만, 미국의 디자인은 독일의 기능주의와는 또 다른 소비중심의 상업적 개념에서 발전되어 온 것이었고, 우리나라는 상업화 된 미국과 일본의 디자인을 받아들였던 것이다. 그렇지만 중국은 디자인이라는 서구의 문명을 독일과의 교류를 통해 본류의 원리로써 받아들이면서 자신들의 시각으로 다시 해석하려는 시도를 하고 있는 것 같았다.

합비의 중심가는 고층빌딩들이 들어서고, 명품 백화점이 있는 등 여느 나라의 근대 도시들과 다르지 않다. 그렇지만 한편으로 산허(三河)라는 이름의 지역에는 안휘성 고유의 건축양식을 보존하고 있는 곳이 있다. 그런데 이상하게도 합비 중심가와 산허의 전통 시가지는 그 양식(style)의 세부적인 형태(detail)는 시간의 흐름에 따른 차이를 보여주지만, 그 이미지(image)에서는 차이를 보이지 않는 듯 보였다. 전통과 근대의 단절이 느껴지지 않았던 것이다. 우리는 전통적인 디자인과 근대적인 디자인에서 적지 않은 차이를 발견하게 되는 경우가 많다. 과연 중국의 10년 후의 디자인은 어떤 모습일까?

그러나 한편으로 21세기의 자동차산업은 어느 한 나라의 힘만으로 주도권을 쥘 수는 없다. 그것은 자동차 자체가 글로벌 상품이기 때문이다. 오늘의 우리가 우리의 것을 지키면서도 우리의 경험을 중국과 나누는 협력을 이루어 나간다면, 우리나라는 일본과는 다른, 세계에서 존경받는 자동차산업의 선구자로 남을 수 있을 것이다.

스펀지와도 같은 중국

필자는 네 명의 한밭대학교 학생들과 함께 합비대학에서 열린 한국・중국・독일 3개국 공동 디자인 세미나에 참여했다. 세미나의 주된 프로그램은 학생들이 중심이 되어 3개국의 문화를 주제로 하는 제품디자인 워크샵이었고, 한편으로 필자는 최근의 자동차 디자인 동향에 대한 특강과 자동차 스케치 워크샵을 진행했다. 필자로써는 그간 합비대학과의 세미나에는 몇 번 참여했었지만, 3개국의 대학이 동시에 참여하는 세미나 진행은 이번이 처음이었다. 물론 합비대학은 이미 2000년부터 독일의 하노버 대학과의 디자인 세미나를 해왔다고 한다.

사실 우리는 오늘날의 중국을 ‘짝퉁 천국’이라는 조롱 섞인 시선으로 바라보고 있기는 하지만, 불과 십 여 년 전만 하더라도 우리 역시 독자적인 한국의 디자인이라고 할 수 있는 것은 사실상 없었다. 신형 차가 나와도 ‘어디선가 본 듯한 디자인’이 대부분이었고, 또 일부는 라이선스 모델로 도입된 차량들이었기 때문이다. 어느새 우리는 우리의 과거를 잊은 것은 아닌가하는 생각이 들었다. 과연 중국이 10년 후에도 ‘짝퉁 왕국’이라고 불리고 있을까?

중국 디자인의 방향은?

합비대학이 위치하고 있는 현재의 캠퍼스는 15년 전에 완공된 대규모 캠퍼스임에도 불구하고, 내년 6월 중에 더 큰 캠퍼스로의 이전이 예정되어 있다고 한다. 그 새로운 캠퍼스의 맞은편에는 자동차생산단지를 비롯한 산업 단지가 조성되어 있으며, 그곳의 규모는 현재 중국 내 자동차 생산의 6/1, 중국 내의 전자제품 3/1을 생산하고 있다고 한다.

합비대학에서 공업디자인학과의 명칭은 ‘공업설계학과(工業設計學科)’이다. 이것은 다분히 기능 중심의 독일식 개념의 명칭이다. 기능을 우선시하는 독일 바우하우스의 근대 디자인 개념은 사실상 20세기 서구 산업의 모태와도 같다. 그런데 필자가 대학에서 디자인을 공부하던 1980년대 중반 우리나라에서 독일의 디자인은 책 속에만 존재하는 화석(化石)같은 것처럼 여겨졌었다. 그것은 우리나라의 근대 디자인의 전형(典型) 대부분이 사실상 미국과 일본을 통해서 들어온 것들이었기 때문에, 서구 근대 디자인의 본류라고 할 수 있는 독일의 그것은 오히려 먼 고전적인 존재처럼 여겨졌던 것이다. 미국의 근대 디자인 역시 그 근원은 결국 독일의 바우하우스로 귀결되지만, 미국의 디자인은 독일의 기능주의와는 또 다른 소비중심의 상업적 개념에서 발전되어 온 것이었고, 우리나라는 상업화 된 미국과 일본의 디자인을 받아들였던 것이다. 그렇지만 중국은 디자인이라는 서구의 문명을 독일과의 교류를 통해 본류의 원리로써 받아들이면서 자신들의 시각으로 다시 해석하려는 시도를 하고 있는 것 같았다.

합비의 중심가는 고층빌딩들이 들어서고, 명품 백화점이 있는 등 여느 나라의 근대 도시들과 다르지 않다. 그렇지만 한편으로 산허(三河)라는 이름의 지역에는 안휘성 고유의 건축양식을 보존하고 있는 곳이 있다. 그런데 이상하게도 합비 중심가와 산허의 전통 시가지는 그 양식(style)의 세부적인 형태(detail)는 시간의 흐름에 따른 차이를 보여주지만, 그 이미지(image)에서는 차이를 보이지 않는 듯 보였다. 전통과 근대의 단절이 느껴지지 않았던 것이다. 우리는 전통적인 디자인과 근대적인 디자인에서 적지 않은 차이를 발견하게 되는 경우가 많다. 과연 중국의 10년 후의 디자인은 어떤 모습일까?

그러나 한편으로 21세기의 자동차산업은 어느 한 나라의 힘만으로 주도권을 쥘 수는 없다. 그것은 자동차 자체가 글로벌 상품이기 때문이다. 오늘의 우리가 우리의 것을 지키면서도 우리의 경험을 중국과 나누는 협력을 이루어 나간다면, 우리나라는 일본과는 다른, 세계에서 존경받는 자동차산업의 선구자로 남을 수 있을 것이다.