Boards

글 수 27,579

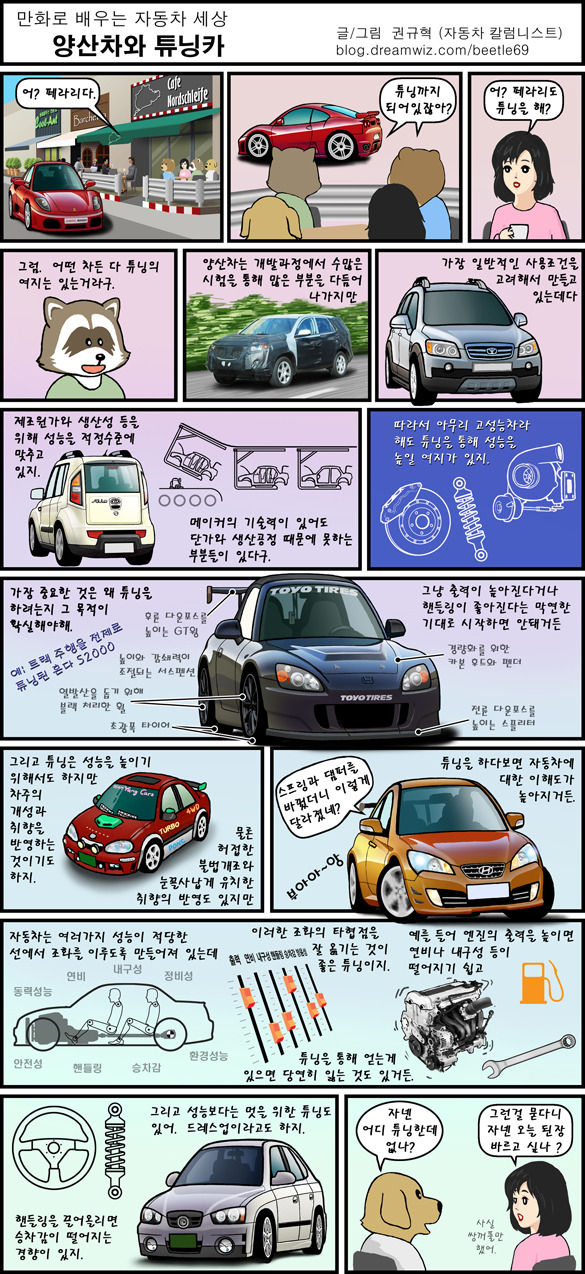

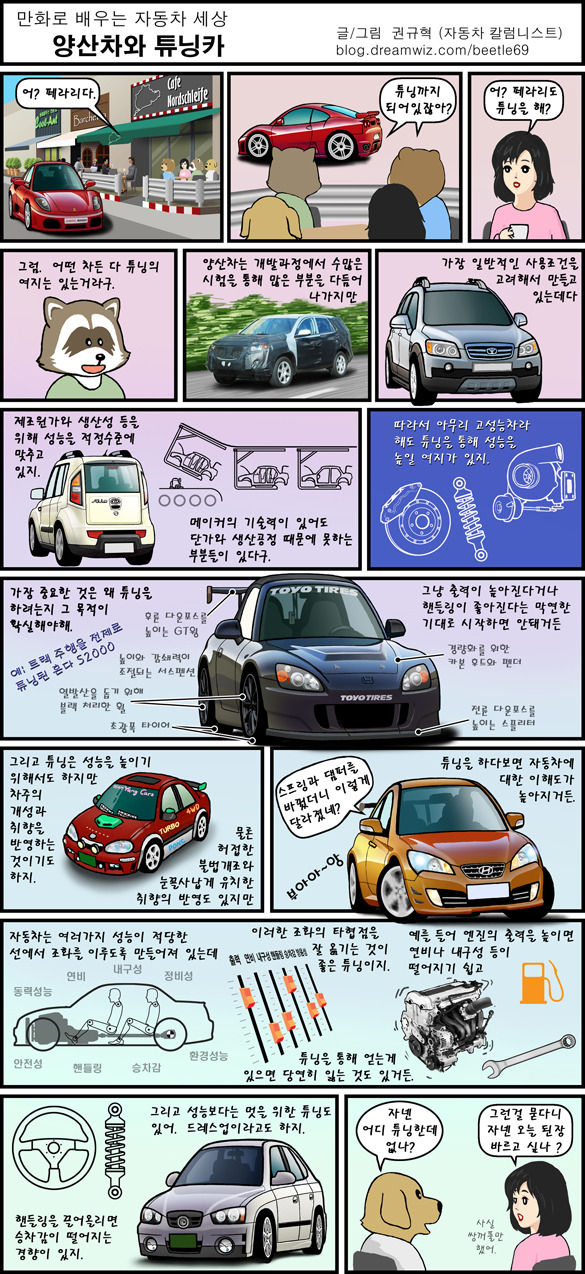

이번 만화는 튜닝에 대해서 이야기해 보았습니다.

지면이 한정되어 있는데다 예전보다 허락된 공간이 더 줄어들었기 때문에 깊이 있는 이야기를

다루지는 못했고 개략적인 부분만 살짝 다루었습니다.

양산차는 일반적인 취향을 최대한 반영하여 만들게 됩니다. 고성능차라 해도 이 점은 마찬가지죠.

따라서 무난하게 넘어가는 부분이 많을 수밖에 없습니다. 자동차라는 것이 한쪽의 성능을 높이면

다른 쪽이 영향을 받을 수밖에 없습니다. 기술력이 높은 회사일수록 한쪽 성능을 끌어올리면서도

다른 쪽의 나쁜 영향을 최소화할 수 있는 것이죠.

게다가 양산차들은 다양한 도로조건에서 주행하는 만큼 여러 가지 변수를 동시에 고려해야 합니다.

접지력으로 보면 최상급인 슬릭타이어의 경우 달리기를 추구하는 사람들에게는 좋겠지만 빗길

접지력이 취약한 정도가 아니라 거의 없는데다 빨리 닳기 때문에 일반차에는 적용할 수 없습니다.

출고장착 타이어의 경우는 많은 테스트를 통해 차에 최적화시키고 있습니다만 그 기준이 오너

개개인에게 다 맞는 것은 아닙니다. 마른 노면과 빗길 모두에서 상당히 우수한 접지력을 가졌다

해도 소음이 크고 연비가 나쁜 타이어가 있고 전반적인 성능에서 무난한 타이어가 있다고 가정해보죠.

주행성능을 중시하는 사람이라면 소음이 좀 있거나 승차감이 딱딱해도 접지력이 좋은 타이어를

선호하겠지만 일반인들의 절대다수에게는 이것저것 다 무난한 타이어가 잘 어울립니다.

타이어뿐만이 아니라 다른 부분도 마찬가지입니다. 엔진의 출력을 너무 높이면 연비나 내구성,

운전성등이 떨어지기 쉽죠.

최근 화제가 된 제네시스 쿠페의 브렘보 브레이크의 경우도 달리기를 추구하는 매니아 입장에서는

패드의 유효면적을 줄인 것이 괘씸하게 보일 수 있지만 일반 오너들에게는 적당한 조치였으리라

생각합니다. 일반적인 오너들은 꽂히는듯한 제동성능보다는 무난한 제동감각과 함께 브레이크의

소리가 없는 것이 중요하지요.

아무튼 개발단계에서 고려하는 것은 최대공약수의 취향일 수밖에 없습니다.

설계뿐만 아니라 생산 공정과 제조원가 때문에 양산업체에서는 할 수 없는 부분도 많습니다.

특히 요즘에는 원가절감이 주요쟁점인 만큼 자동차 회사에서는 차 한대에서 몇백원의 원가라도

줄이려는 노력을 하고 있지요. 양산을 하다 보면 한대당으로 보면 작은 원가 차이가 쌓여서 큰

차이를 만들기 때문입니다.

일반적인 취향을 고려해서 무난하게 만들어진 양산차에 자신의 취향을 입히는 것이 튜닝입니다.

튜닝을 하려면 자신이 어떤 것을 원하며 그것을 위해서 어디까지 양보할 수 있는지를 미리 생각하고

시작해야 합니다. 흡배기 튜닝하니까 몇마력이 올라가고 서스를 바꿨더니 핸들링이 좋아지더라

라는 이야기만 듣고 시작할만한 것은 절대 아니죠.

그리고 지나치게 스펙에 집착하는 것도 좋지 않습니다. 운전성을 상당부분 희생하고 얻은

최고출력이라면 실제 주행상황에서 제대로 빛을 보지 못하고 다이노의 그래프만 보고 만족해야

할 수도 있습니다. 차의 성능을 높인다는 것보다는 자동차의 역학적 균형을 옮긴다는 개념으로

접근하는 것이 좋다고 생각합니다.

지면이 한정되어 있는데다 예전보다 허락된 공간이 더 줄어들었기 때문에 깊이 있는 이야기를

다루지는 못했고 개략적인 부분만 살짝 다루었습니다.

양산차는 일반적인 취향을 최대한 반영하여 만들게 됩니다. 고성능차라 해도 이 점은 마찬가지죠.

따라서 무난하게 넘어가는 부분이 많을 수밖에 없습니다. 자동차라는 것이 한쪽의 성능을 높이면

다른 쪽이 영향을 받을 수밖에 없습니다. 기술력이 높은 회사일수록 한쪽 성능을 끌어올리면서도

다른 쪽의 나쁜 영향을 최소화할 수 있는 것이죠.

게다가 양산차들은 다양한 도로조건에서 주행하는 만큼 여러 가지 변수를 동시에 고려해야 합니다.

접지력으로 보면 최상급인 슬릭타이어의 경우 달리기를 추구하는 사람들에게는 좋겠지만 빗길

접지력이 취약한 정도가 아니라 거의 없는데다 빨리 닳기 때문에 일반차에는 적용할 수 없습니다.

출고장착 타이어의 경우는 많은 테스트를 통해 차에 최적화시키고 있습니다만 그 기준이 오너

개개인에게 다 맞는 것은 아닙니다. 마른 노면과 빗길 모두에서 상당히 우수한 접지력을 가졌다

해도 소음이 크고 연비가 나쁜 타이어가 있고 전반적인 성능에서 무난한 타이어가 있다고 가정해보죠.

주행성능을 중시하는 사람이라면 소음이 좀 있거나 승차감이 딱딱해도 접지력이 좋은 타이어를

선호하겠지만 일반인들의 절대다수에게는 이것저것 다 무난한 타이어가 잘 어울립니다.

타이어뿐만이 아니라 다른 부분도 마찬가지입니다. 엔진의 출력을 너무 높이면 연비나 내구성,

운전성등이 떨어지기 쉽죠.

최근 화제가 된 제네시스 쿠페의 브렘보 브레이크의 경우도 달리기를 추구하는 매니아 입장에서는

패드의 유효면적을 줄인 것이 괘씸하게 보일 수 있지만 일반 오너들에게는 적당한 조치였으리라

생각합니다. 일반적인 오너들은 꽂히는듯한 제동성능보다는 무난한 제동감각과 함께 브레이크의

소리가 없는 것이 중요하지요.

아무튼 개발단계에서 고려하는 것은 최대공약수의 취향일 수밖에 없습니다.

설계뿐만 아니라 생산 공정과 제조원가 때문에 양산업체에서는 할 수 없는 부분도 많습니다.

특히 요즘에는 원가절감이 주요쟁점인 만큼 자동차 회사에서는 차 한대에서 몇백원의 원가라도

줄이려는 노력을 하고 있지요. 양산을 하다 보면 한대당으로 보면 작은 원가 차이가 쌓여서 큰

차이를 만들기 때문입니다.

일반적인 취향을 고려해서 무난하게 만들어진 양산차에 자신의 취향을 입히는 것이 튜닝입니다.

튜닝을 하려면 자신이 어떤 것을 원하며 그것을 위해서 어디까지 양보할 수 있는지를 미리 생각하고

시작해야 합니다. 흡배기 튜닝하니까 몇마력이 올라가고 서스를 바꿨더니 핸들링이 좋아지더라

라는 이야기만 듣고 시작할만한 것은 절대 아니죠.

그리고 지나치게 스펙에 집착하는 것도 좋지 않습니다. 운전성을 상당부분 희생하고 얻은

최고출력이라면 실제 주행상황에서 제대로 빛을 보지 못하고 다이노의 그래프만 보고 만족해야

할 수도 있습니다. 차의 성능을 높인다는 것보다는 자동차의 역학적 균형을 옮긴다는 개념으로

접근하는 것이 좋다고 생각합니다.

튜닝의 예를 들어 등장시킨 차는 스피드 벤쳐스 http://www.speedventures.com 에서 주관하는

S2000 챌린지에 출전중인

이 차에 대한 자세한 내용을 보고 싶으시면

2009.03.11 16:31:49 (*.251.5.1)

조금 주의깊게 봐야할 부분인거 같은데요. 열발산은 엄밀히 이야기하면 주변 대기/주변 물체와의 열교환으로 볼 수 있고, 따라서 (다들 고등학교 물리시간에 한번쯤 들어보셨을법한) 열 전달의 법칙들(복사, 전도, 대류)을 따를 것입니다. 브레이크 시스템의 열발산 과정을 좀 생각해보면 스스로 온도가 높아져서 복사하는 열에너지(radiation)와, 공기와 직접 접촉하여 전달되는 열에너지(conduction)로 열발산이 이루어질 것입니다.

문제는 color = 흡수 혹은 반사와 관련된 성질이고, 검정색은 흡수를 잘 하기 때문에 검정색인 것이죠. 열발산의 특성은 흡수와는 별로 상관없는 것이고 - 물론 온도가 높아지면 스스로 빛을 내어 색깔을 띠기도 하지만 브레이크에서 다루는 온도 수준에서는 빨간색 내기도 쉽지 않을 겁니다 - 대표적인 예로 실내용 radiator(라지에타)는 베이지색이나 흰색 아크릴 페인트로 칠해집니다. 이들은 복사열로 주위를 따뜻하게 하는 대표적인 예인데, 이 페인트의 복사효율은 93%에 이른다고 하네요.

검정색이 열발산이 잘 될 것이라고 생각되는 것은 "흑체복사(black body radiation)"라는 용어로 인해 잘못 알려지게 된 것이 아닌가 합니다. (참조: http://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_radiation)

SR-71의 검정 색깔은 오히려 스텔스 특성을 얻기 위해 (빛=전파 -> 흡수 -> 검정색) 선택된 것이라고 봐야겠죠. 그러면서 열발산이 잘 되는 특성을 가진 페인트였다면 더할나위 없었을 것이구요.

문제는 color = 흡수 혹은 반사와 관련된 성질이고, 검정색은 흡수를 잘 하기 때문에 검정색인 것이죠. 열발산의 특성은 흡수와는 별로 상관없는 것이고 - 물론 온도가 높아지면 스스로 빛을 내어 색깔을 띠기도 하지만 브레이크에서 다루는 온도 수준에서는 빨간색 내기도 쉽지 않을 겁니다 - 대표적인 예로 실내용 radiator(라지에타)는 베이지색이나 흰색 아크릴 페인트로 칠해집니다. 이들은 복사열로 주위를 따뜻하게 하는 대표적인 예인데, 이 페인트의 복사효율은 93%에 이른다고 하네요.

검정색이 열발산이 잘 될 것이라고 생각되는 것은 "흑체복사(black body radiation)"라는 용어로 인해 잘못 알려지게 된 것이 아닌가 합니다. (참조: http://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_radiation)

SR-71의 검정 색깔은 오히려 스텔스 특성을 얻기 위해 (빛=전파 -> 흡수 -> 검정색) 선택된 것이라고 봐야겠죠. 그러면서 열발산이 잘 되는 특성을 가진 페인트였다면 더할나위 없었을 것이구요.

2009.03.11 17:34:24 (*.229.107.156)

앙..그렇군요.

지금 궁금해서 두산백과 내용을 찾아보니, 복사열에 대해.. '물체에서 방출하는 전자기파를 직접 물체가 흡수하여 열로 변했을 때의 에너지를 말한다. 대류나 전도와 같은 현상을 거치지 않고 열이 직접 전달되었기때문에 열의 전달이 순간적으로 일어난다.' 라고 요약 정의되어 있군요. 아울러.. 열전도율 실험 예를 들어.. '검은색은 복사열을 가장 잘 흡수하기도 하지만 가장 잘 방출하는 색이기도 하다' 라고 요약되어 있네요.

제 생각에, 검정색은 적외선에 의한 열을 흡수해 자체온도를 올리는 특성 외에.. 직접 열을 흡수하고 방출하는 특성이 있음으로, 타이어나 구동축, 브레이크를 통해 휠 자체에서 발생하는 열을 대기중으로 발산하는데도 유리한게 아닌가 싶네요..?

지금 궁금해서 두산백과 내용을 찾아보니, 복사열에 대해.. '물체에서 방출하는 전자기파를 직접 물체가 흡수하여 열로 변했을 때의 에너지를 말한다. 대류나 전도와 같은 현상을 거치지 않고 열이 직접 전달되었기때문에 열의 전달이 순간적으로 일어난다.' 라고 요약 정의되어 있군요. 아울러.. 열전도율 실험 예를 들어.. '검은색은 복사열을 가장 잘 흡수하기도 하지만 가장 잘 방출하는 색이기도 하다' 라고 요약되어 있네요.

제 생각에, 검정색은 적외선에 의한 열을 흡수해 자체온도를 올리는 특성 외에.. 직접 열을 흡수하고 방출하는 특성이 있음으로, 타이어나 구동축, 브레이크를 통해 휠 자체에서 발생하는 열을 대기중으로 발산하는데도 유리한게 아닌가 싶네요..?

2009.03.11 20:40:23 (*.107.247.59)

검정색 박스 안의 온도가 올라간 이유를 검정색이 열발산에 유리하다고 보기는 힘들지요. 즉, 열발산을 측정하기에 적합하게 설계된 실험이 아닙니다.

같은 온도로 올린 검정색 휠과 흰색 휠이 일정 시간이 지난 후에 어느 쪽 온도가 더 (실온에 가깝게) 내려갔는지를 확인해보는게 더 적절한 실험이겠죠?

(제 댓글은 여기까지. 더 궁금한 게 있으시면 http://physics.snu.ac.kr 에 문의하시는 것이 더 적절한 답을 얻으실 수 있지 않을까 합니다. 들어가셔서 찾아보시면 물리Q&A란이 있습니다.)

같은 온도로 올린 검정색 휠과 흰색 휠이 일정 시간이 지난 후에 어느 쪽 온도가 더 (실온에 가깝게) 내려갔는지를 확인해보는게 더 적절한 실험이겠죠?

(제 댓글은 여기까지. 더 궁금한 게 있으시면 http://physics.snu.ac.kr 에 문의하시는 것이 더 적절한 답을 얻으실 수 있지 않을까 합니다. 들어가셔서 찾아보시면 물리Q&A란이 있습니다.)

2009.03.11 22:03:39 (*.229.107.156)

네..고맙습니다만, 서울대 물리학싸이트에 까지 물어볼정도로 궁금하진 않아서요.^^

두가지 드러난 의문사항은, '검정색이 복사열의 흡수도 빠르지만, 방출도 효율적이다.' 라는 부분과, '모든 물체는 복사열을 방출한다.' 는 부분입니다. 대류나 전도에 의한 방출엔 검정색이 작용할 부분이 상식적으로 없을 수 있어 보이지만, 복사열의 방출면은 분명해 보입니다. 여기서 전자의 정의를 전제로 하면, '검정색이 복사열을 방출하는데 유리하다.' 라는 추론이 가능하단 점인데요.. 김순익님의 리플내용으로 보면, '그렇지 않다' 란 이유가 분명치 않아 보입니다. ^^

두가지 드러난 의문사항은, '검정색이 복사열의 흡수도 빠르지만, 방출도 효율적이다.' 라는 부분과, '모든 물체는 복사열을 방출한다.' 는 부분입니다. 대류나 전도에 의한 방출엔 검정색이 작용할 부분이 상식적으로 없을 수 있어 보이지만, 복사열의 방출면은 분명해 보입니다. 여기서 전자의 정의를 전제로 하면, '검정색이 복사열을 방출하는데 유리하다.' 라는 추론이 가능하단 점인데요.. 김순익님의 리플내용으로 보면, '그렇지 않다' 란 이유가 분명치 않아 보입니다. ^^

2009.03.11 22:21:32 (*.229.107.156)

또한가지.. 위에서 순익님이 전제하신 '스텔스 기능' 에 대해선데요.. 예전에 어디선가 본 스텔스 기능의 핵심은, '다면체의 난반사 유도' 개념으로 알고있습니다. 여기에 스텔스기능을 돕는 요소로 특정 도료를 사용하는데 이는.. 도료의 '성분' 때문이고, 항공기의 색깔과 상관없는 요소로 알고있습니다. 이에.. 권규혁님이 참고예로 제안하신 검정색의 효율은, 다양한 '열의 발산' 쪽에 더 연관성을 갖고있지 않나~ 하는 생각이 든겁니다.

오해하시면 안될것은.. 특정 '칼라'에 대한 얘기라 관심이 가서 이의를 제기한 것이지, 김순익님 의견에 반론을 제기하기 위한 리플이 아니였답니다. ^^

오해하시면 안될것은.. 특정 '칼라'에 대한 얘기라 관심이 가서 이의를 제기한 것이지, 김순익님 의견에 반론을 제기하기 위한 리플이 아니였답니다. ^^

2009.03.12 00:48:13 (*.123.35.121)

스텔스 이야기가 나와서 끄적여 봅니다.

스텔스기가 보통 검정색인 이유는 시각적 스텔스 기능을 위한 것이라고 보시면 됩니다.

초창기 스텔스 폭격기들은 주로 야간폭격을 했었고 그러다 보니 검은색으로 도색을 하는게 시각적으로 눈에 띄지 않기에 검은색으로 했다고 보시면 됩니다.

F-117A와 B-2 스텔스 폭격기가 대표적입니다.

허나 요즘의 스텔스기인 F-22나 F-35는 검은색이 아니라 하늘색과 비슷한 위장도색을 합니다.

바로 전투기이기 때문입니다. 낮이나 밤이나 날아다녀야 하기 때문에 하늘색과 비슷한 도색이 많습니다.

단 국가에 따라 다른데, 중동국가들은 주로 사막색과 비슷한 도색들을 많이 합니다.

스텔스라는게 어느 하나만을 의미하는 것이 아니라 여러가지를 다 고려해야 하기 때문입니다.

익렬님께서 말씀하신 부분은 레이더에 잡히지 않게 하거나 실제 크기보다 작게 보이도록 유도하기 위한 스텔스이고, 이러한 부분을 위해서 초창기 스텔스기는 둥근부분이 없이 평평하고 각지게 만들었었습니다.

그위에 도료를 더해 효과를 극대화한것이구요.

요즈음 스텔스기들은 둥근부분이 있지요. 스텔스 도료의 기술이 비약적인 발전을 하였기 때문이기도 합니다.

스텔스의 종류는 전파,적외선,시각 등등의 많은 부분을 포함합니다.

예를 들어서 해군함정 중 이순신급 구축함이나 세종대왕급 구축함이 대표적으로 전파스텔스를 위한 설계가 많이 도입되었으며, 적외선 스텔스를 위해서 연돌의 형상을 특이하게 설계하고 열의 발산을 막기위해 강제냉각장치도 설치되어 있습니다.

결론적으로 스텔스라 함은 여러가지를 포함한 개념이지 전파적 스텔스만을 지칭하는 것은 아닙니다.

스텔스기가 보통 검정색인 이유는 시각적 스텔스 기능을 위한 것이라고 보시면 됩니다.

초창기 스텔스 폭격기들은 주로 야간폭격을 했었고 그러다 보니 검은색으로 도색을 하는게 시각적으로 눈에 띄지 않기에 검은색으로 했다고 보시면 됩니다.

F-117A와 B-2 스텔스 폭격기가 대표적입니다.

허나 요즘의 스텔스기인 F-22나 F-35는 검은색이 아니라 하늘색과 비슷한 위장도색을 합니다.

바로 전투기이기 때문입니다. 낮이나 밤이나 날아다녀야 하기 때문에 하늘색과 비슷한 도색이 많습니다.

단 국가에 따라 다른데, 중동국가들은 주로 사막색과 비슷한 도색들을 많이 합니다.

스텔스라는게 어느 하나만을 의미하는 것이 아니라 여러가지를 다 고려해야 하기 때문입니다.

익렬님께서 말씀하신 부분은 레이더에 잡히지 않게 하거나 실제 크기보다 작게 보이도록 유도하기 위한 스텔스이고, 이러한 부분을 위해서 초창기 스텔스기는 둥근부분이 없이 평평하고 각지게 만들었었습니다.

그위에 도료를 더해 효과를 극대화한것이구요.

요즈음 스텔스기들은 둥근부분이 있지요. 스텔스 도료의 기술이 비약적인 발전을 하였기 때문이기도 합니다.

스텔스의 종류는 전파,적외선,시각 등등의 많은 부분을 포함합니다.

예를 들어서 해군함정 중 이순신급 구축함이나 세종대왕급 구축함이 대표적으로 전파스텔스를 위한 설계가 많이 도입되었으며, 적외선 스텔스를 위해서 연돌의 형상을 특이하게 설계하고 열의 발산을 막기위해 강제냉각장치도 설치되어 있습니다.

결론적으로 스텔스라 함은 여러가지를 포함한 개념이지 전파적 스텔스만을 지칭하는 것은 아닙니다.

2009.03.11 22:20:15 (*.127.196.142)

SR71 설계자가 검은색이 일반적으로 열을 흡수하지만 고온에서는 열을 가장 잘 발산한다고 자서전에 써 놓았습니다

문의하실 필요없이 "스컹크웍스" 라는 책에 있습니다

SR71이 본격적인 스텔스기는 아니었으나 최초의 스텔스 개념이 반영된 형상이었고... (도료까지 스텔스 도료였다는 이야기는 없었던듯 합니다)

검정색을 선택한건 마하3에서의 온도 때문이었다 라고 써있던것으로 기억합니다

SR71은 열문제 해결때문에 기체가 열을 받기전엔 틈새가 모두 벌어져서 오일을 줄줄 흘리면서 이륙해야 했고... 열받으면 틈새가 메꿔지는것은 물론이고 기체길이까지 늘어나는 항공기 였습니다

문의하실 필요없이 "스컹크웍스" 라는 책에 있습니다

SR71이 본격적인 스텔스기는 아니었으나 최초의 스텔스 개념이 반영된 형상이었고... (도료까지 스텔스 도료였다는 이야기는 없었던듯 합니다)

검정색을 선택한건 마하3에서의 온도 때문이었다 라고 써있던것으로 기억합니다

SR71은 열문제 해결때문에 기체가 열을 받기전엔 틈새가 모두 벌어져서 오일을 줄줄 흘리면서 이륙해야 했고... 열받으면 틈새가 메꿔지는것은 물론이고 기체길이까지 늘어나는 항공기 였습니다

2009.03.11 23:04:22 (*.107.247.59)

Actually, to be technically correct, I believe that the Blackbirds use a

dark blue-black paint. According to "Kelly" Johnson, from his book

entitled Kelly: More Than My Share of It All, page 144:

"The Blackbirds take their name from the dark blue-black paint. The

color was determined after tests for emissivity - heat emission from the

hot airplane in flight. Emissivity can make a difference of 50 to 80

degrees in temperature on the aircraft, so it is a critically important

item. Actually, the color of the Blackbirds becomes blue as temperatures

increase at high speed and altitude."

어떡하죠? 검정색(pure black)이 아니랩니다. ^^; 라는건 농담이고,

요는 검정색이 heat dissipation이 좋아서 검정색을 선택한 것이 아니라 이것 저것 하다보니(게다가 iron ball이라고 불리는 RF absorbing material을 쳐발랐다죠?) 결과적으로 블루블랙이 됐고 그러다보니 블랙버드라고 부르게 됐다.라고 보는 편이 맞지 않을까요? :)

검정색이 heat dissipation이 좋다는 '근거'가 필요할 뿐입니다. 가정용 온열기를 검정색으로 칠하지 않는 것이 '반례'인 만큼요.

dark blue-black paint. According to "Kelly" Johnson, from his book

entitled Kelly: More Than My Share of It All, page 144:

"The Blackbirds take their name from the dark blue-black paint. The

color was determined after tests for emissivity - heat emission from the

hot airplane in flight. Emissivity can make a difference of 50 to 80

degrees in temperature on the aircraft, so it is a critically important

item. Actually, the color of the Blackbirds becomes blue as temperatures

increase at high speed and altitude."

어떡하죠? 검정색(pure black)이 아니랩니다. ^^; 라는건 농담이고,

요는 검정색이 heat dissipation이 좋아서 검정색을 선택한 것이 아니라 이것 저것 하다보니(게다가 iron ball이라고 불리는 RF absorbing material을 쳐발랐다죠?) 결과적으로 블루블랙이 됐고 그러다보니 블랙버드라고 부르게 됐다.라고 보는 편이 맞지 않을까요? :)

검정색이 heat dissipation이 좋다는 '근거'가 필요할 뿐입니다. 가정용 온열기를 검정색으로 칠하지 않는 것이 '반례'인 만큼요.

2009.03.11 23:43:47 (*.229.107.156)

순익님 하이유머(?)에 잠깐 웃었습니다.^^

아시겠지만, 열에 관계된 Black 의 의미는 color 개념보다는 tone 의 개념으로 봐야합니다. 짙은 색일수록 열흡수가 원활하지요. 예를 들어 순홍Red 와 순청Blue 는 밝기를 기준으로 한 ' tone ' 이 비슷함으로 비슷한 열흡수력을 보입니다. blue Black 이던 brown Black 이건 상관없는 것이죠. 가전제품에 적용되는 공학요소와 초고속 전략기의 공학요소를 비교하긴 좀 어렵지않나~ 하는 생각이예요. - 생각해보니 엄청넓은 공간을 커버하는 업소용 온열기는 어두운 색이 주류네욤^^ -

위의 예문에서도, 테스트 후에 결정되었다는 언급이 있고 50~80도 (화씨로 추측됩니다만)의 실제 온도차이를 낸다라고 되어있네요. 수천만 달러에 달하는 고성능 전략 aircraft 에 이것저것 처바르다보니 칼라가 정해졌다는건 받아들이기가 좀.. ^ㅡㅡㅡ^

아시겠지만, 열에 관계된 Black 의 의미는 color 개념보다는 tone 의 개념으로 봐야합니다. 짙은 색일수록 열흡수가 원활하지요. 예를 들어 순홍Red 와 순청Blue 는 밝기를 기준으로 한 ' tone ' 이 비슷함으로 비슷한 열흡수력을 보입니다. blue Black 이던 brown Black 이건 상관없는 것이죠. 가전제품에 적용되는 공학요소와 초고속 전략기의 공학요소를 비교하긴 좀 어렵지않나~ 하는 생각이예요. - 생각해보니 엄청넓은 공간을 커버하는 업소용 온열기는 어두운 색이 주류네욤^^ -

위의 예문에서도, 테스트 후에 결정되었다는 언급이 있고 50~80도 (화씨로 추측됩니다만)의 실제 온도차이를 낸다라고 되어있네요. 수천만 달러에 달하는 고성능 전략 aircraft 에 이것저것 처바르다보니 칼라가 정해졌다는건 받아들이기가 좀.. ^ㅡㅡㅡ^

2009.03.12 01:27:57 (*.229.107.156)

"The Blackbirds take their name from the dark blue-black paint. The color was determined after tests for emissivity - heat emission from the hot airplane in flight. Emissivity can make a difference of 50 to 80 degrees in temperature on the aircraft, so it is a critically important item.

요문장을 제가 잘못 해석한건가요?

'검정색(어두운색)이 복사열의 흡수와 발산이 빠르다는 테스트 결과가 반영됐다' 고 보는데.. '공부좀 더하고 오라'는 말씀은 좀 많이 오만한 제언같아요. 모른다고 부끄러울 일도 아니고.. ^^ (백과사전의 정의에는 검정색이 복사열 흡수와 열발산에 유리하다로 나와있고, SR-71 설계제작자도, 검정색이 열발산에 유리하다고 했습니다. 더이상의 근거를 제가 제시하긴 어려워요. 실험은 해보고 싶지만..)

순익님이 검정색이 열발산율에 도움이 안된다는 근거를 좀 알려주세요. 마음 꼬지 마시고.. ㅋㅋ 정말 궁금합니다. - 업소용 온열기 예는 농담으로 쓴건데..무식해보였나봐요? 가정용 온열기구는 열의 전도및 발산뿐 아니라 인테리어와 데코레이션 효과도 매우 중요한 요소같아요. 또 복사열이 아닌 대류, 전도율의 비중이 높은 용도의 온열기구엔 검정색이 굳이 필요하지 않을수도 있겠네요. -

요문장을 제가 잘못 해석한건가요?

'검정색(어두운색)이 복사열의 흡수와 발산이 빠르다는 테스트 결과가 반영됐다' 고 보는데.. '공부좀 더하고 오라'는 말씀은 좀 많이 오만한 제언같아요. 모른다고 부끄러울 일도 아니고.. ^^ (백과사전의 정의에는 검정색이 복사열 흡수와 열발산에 유리하다로 나와있고, SR-71 설계제작자도, 검정색이 열발산에 유리하다고 했습니다. 더이상의 근거를 제가 제시하긴 어려워요. 실험은 해보고 싶지만..)

순익님이 검정색이 열발산율에 도움이 안된다는 근거를 좀 알려주세요. 마음 꼬지 마시고.. ㅋㅋ 정말 궁금합니다. - 업소용 온열기 예는 농담으로 쓴건데..무식해보였나봐요? 가정용 온열기구는 열의 전도및 발산뿐 아니라 인테리어와 데코레이션 효과도 매우 중요한 요소같아요. 또 복사열이 아닌 대류, 전도율의 비중이 높은 용도의 온열기구엔 검정색이 굳이 필요하지 않을수도 있겠네요. -

2009.03.12 19:35:21 (*.127.196.142)

근거는 스컹크웍스에 문의하셔야 겠지요

전 김순익님의 heat dissipation이 좋아서 검정색을 선택한 것이 아니라고 하신 근거를 알고싶습니다

올려주신 글에도 실험결과라고 써있지 않나요?

실험결과 좋아서 썼다는건 그럼 켈리존슨의 말장난인 것이라 생각하고 글을 올리신건가요?

기체자체를 티타늄을 써야했을정도의 고온을 고려한 상태의 색깔별 페인트 실험결과가 서울대에 있었나요?

가정용으로 쓰이는 물건의 온도와 마하3에서의 고온을 견디는 물건과 같다고 생각을 하시는것인지...

그정도까지 실험 해보지도 않고 자신의 지식만가지고 이렇다 저렇다 하는것도 좀...

근거찾으시는 분께서...

스스로 근거를 올리시고도...(실험결과 좋아서 썼다는...)

그러다 보니... 맞지않을까요? 라는 동문서답의 답변은 참 현실성이 없어보입니다

그리고 iron ball을 SR71에 누가 쳐발랐다고 하던가요? 참 어이가 없어서 드리는 말씀입니다

전 김순익님의 heat dissipation이 좋아서 검정색을 선택한 것이 아니라고 하신 근거를 알고싶습니다

올려주신 글에도 실험결과라고 써있지 않나요?

실험결과 좋아서 썼다는건 그럼 켈리존슨의 말장난인 것이라 생각하고 글을 올리신건가요?

기체자체를 티타늄을 써야했을정도의 고온을 고려한 상태의 색깔별 페인트 실험결과가 서울대에 있었나요?

가정용으로 쓰이는 물건의 온도와 마하3에서의 고온을 견디는 물건과 같다고 생각을 하시는것인지...

그정도까지 실험 해보지도 않고 자신의 지식만가지고 이렇다 저렇다 하는것도 좀...

근거찾으시는 분께서...

스스로 근거를 올리시고도...(실험결과 좋아서 썼다는...)

그러다 보니... 맞지않을까요? 라는 동문서답의 답변은 참 현실성이 없어보입니다

그리고 iron ball을 SR71에 누가 쳐발랐다고 하던가요? 참 어이가 없어서 드리는 말씀입니다

2009.03.12 20:01:24 (*.251.5.1)

동섭님(제가 좋아하는 분이 이렇게 공격적으로 나오시면 괜히 마음아픕니다),

1. 근거..라는 제 단어 선택이 미숙했음을 인정해야겠습니다. "(정성적인/연역적인) 증명"을 원했던 것입니다. 검정색이 열발산이 좋다는 것에 대해서 합례로 SR-71이 나오니 반례로 가정용 온열기를 들었을 뿐이고 그 것이 온도의 range와 무슨 상관관계가 있는지는 잘 모르겠습니다. 고온과 저온의 문제라면 (열을 견디는) material의 조건이 더 크겠죠.

2. 잘 알고 계실 것 같지만, 테스트해보니 (검정색에 가까운) 블루블랙이 제일 열발산이 좋더라.와, 검정색(에 가까운 블루블랙)이 제일 열발산이 좋으므로 테스트해보고 선택했다.는 분명히 다릅니다. 특히 전자에는 함정이 숨어 있는데, "여러가지 페인트를 테스트해봤더니" (이러저러한 이유로) "검정색 페인트가 제일 열발산이 좋았다."인 것에서 포인트는 이러저러한 이유로가 될 수도 있습니다. 열발산에 도움이 되는 물질이 (어쩌다보니) 어두운 색이었을 수도 있었다는 말씀인거지요.

그렇다면 왜 스페이스 셔틀은 흰색으로 칠해졌을까요? 물론 바닥은 검정색이긴 합니다만 흰색 비중이 훨씬 높고, 속도의 영역과 온도의 영역이 블랙버드와는 상대할 수 없을 정도로 높다는 점도 생각해봐야 하겠죠.

3. 수정하신 부분에 대한 답변도 드립니다. SR-71의 개발진이었던 록히드사 엔지니어인 Kelly Johnson 씨가 자신의 저서 Kelly: More than My Share of It All 에서 인용한 내용입니다. 구글링 좀 해보시면 나올거예요. (쳐발랐다...는 과격한 표현은 사과드리겠습니다.)

그런 의미에서 좀 더 엄밀한 논증이 이루어졌으면 좋겠다고 생각한 것이고 <유명한 누가 그랬다더라>라는 것은 사실 과학적인 접근에서 가장 먼저 배제되어야 하는 접근법이기 때문에 조금 심하게 딴지를 걸게 된 것 같기도 합니다. <유명한 누구>를 믿다가 뒤통수맞은 황모 교수의 사건도 있었잖아요? -_-;

괜히 이야기가 번져서 복잡해진 것 같아 여러 분들께 송구스럽습니다. 더 이야기하고 싶으신 게 있으시면 쪽지로 살짝 주시면 좋을듯 합니다.

1. 근거..라는 제 단어 선택이 미숙했음을 인정해야겠습니다. "(정성적인/연역적인) 증명"을 원했던 것입니다. 검정색이 열발산이 좋다는 것에 대해서 합례로 SR-71이 나오니 반례로 가정용 온열기를 들었을 뿐이고 그 것이 온도의 range와 무슨 상관관계가 있는지는 잘 모르겠습니다. 고온과 저온의 문제라면 (열을 견디는) material의 조건이 더 크겠죠.

2. 잘 알고 계실 것 같지만, 테스트해보니 (검정색에 가까운) 블루블랙이 제일 열발산이 좋더라.와, 검정색(에 가까운 블루블랙)이 제일 열발산이 좋으므로 테스트해보고 선택했다.는 분명히 다릅니다. 특히 전자에는 함정이 숨어 있는데, "여러가지 페인트를 테스트해봤더니" (이러저러한 이유로) "검정색 페인트가 제일 열발산이 좋았다."인 것에서 포인트는 이러저러한 이유로가 될 수도 있습니다. 열발산에 도움이 되는 물질이 (어쩌다보니) 어두운 색이었을 수도 있었다는 말씀인거지요.

그렇다면 왜 스페이스 셔틀은 흰색으로 칠해졌을까요? 물론 바닥은 검정색이긴 합니다만 흰색 비중이 훨씬 높고, 속도의 영역과 온도의 영역이 블랙버드와는 상대할 수 없을 정도로 높다는 점도 생각해봐야 하겠죠.

3. 수정하신 부분에 대한 답변도 드립니다. SR-71의 개발진이었던 록히드사 엔지니어인 Kelly Johnson 씨가 자신의 저서 Kelly: More than My Share of It All 에서 인용한 내용입니다. 구글링 좀 해보시면 나올거예요. (쳐발랐다...는 과격한 표현은 사과드리겠습니다.)

그런 의미에서 좀 더 엄밀한 논증이 이루어졌으면 좋겠다고 생각한 것이고 <유명한 누가 그랬다더라>라는 것은 사실 과학적인 접근에서 가장 먼저 배제되어야 하는 접근법이기 때문에 조금 심하게 딴지를 걸게 된 것 같기도 합니다. <유명한 누구>를 믿다가 뒤통수맞은 황모 교수의 사건도 있었잖아요? -_-;

괜히 이야기가 번져서 복잡해진 것 같아 여러 분들께 송구스럽습니다. 더 이야기하고 싶으신 게 있으시면 쪽지로 살짝 주시면 좋을듯 합니다.

2009.03.12 20:42:16 (*.127.196.142)

다분히 공격적인 리플을 달아서 먼저 죄송하다는 말씀부터 드립니다

벤리치가 자서전을 쓸 시점에는 이미 F117이란 전투기가 현역에서 활동한지도 수십년이 지난 후였습니다

벤리치가 스컹스웍스의 수장이 되기전... 켈리 존슨의 지휘하에 만들어진 SR71이란 정찰기는 그보다 오래된 기술로 만들어진 물건입니다

페인트의 구성성분에 대한 어떤 훼이크를 심으려고 자신의 자서전에까지 그런 오해소지의 글을 올릴가능성이 얼마나 될지부터 생각해볼 문제입니다

방산업계에서는 기술적으로 보안이 요구되는 사항에 대해서는 언급조차 하지 못하도록 되어있습니다

동일선상에서 이야기 하자면 켈리존슨은 적국이었던 소련에게 스텔스기술을 숨기려고 방사능을 이용하는것처럼 연극까지 꾸몄다는 이야기까지 자서전에 써놓은 사람입니다

짙은색... 이라고 해야겠군요...

말씀하신 스페이스셔틀이 대기권에 진입할때 가장 열을 많이 받는 부분은 짙은색을 사용합니다 (러시아도 마찬가지였지요)

재돌입 속도가 마하10이 넘어가는 대륙간 탄도미사일의 탄두는 모두 짙은색을 사용합니다

왜 그랬을까요? 고온에서 견뎌야하는 물체에 모두 짙은색을 사용하는것은 페인트의 구성성분을 숨기기 위한 일련의 조치일 가능성이 많겠습니까? 아니면 열발산이라는 이유때문이었을까요?

저도 김순익님 좋아합니다... 짙은색을 사용하는 진짜이유에 대한 과학적인 분석을 요구하시는것인것을 알고있지만...

카더라가 아닌 정보에 대해서도 가장 먼저 배제되어야할.... 을 적용하는데는 무리가 있다는 말씀일뿐입니다

정말 우리가 접근하기 어려운... 사실(필요가 발생해야 접근이라도 해볼수있었겠으나...그런 필요가 아직 우리에겐 없었던...)에 대해서는 UFO같은 설이 떠돌뿐 정확한 해석을 구하기는 어렵습니다

더군다나 스페이서 셔틀이나 대륙간탄도미사일을 연구해볼 기회조차 없었던 우리나라에서 그런 데이터를 구한다는것은 하늘에 별따기에 가깝습니다

그리고 SR71은 RAM도료를 사용하지 않은것으로 알고있습니다 (출처가 있다면 알려주시면 감사하겠습니다)

스텔스 형상을 적용했을뿐입니다

벤리치가 자서전을 쓸 시점에는 이미 F117이란 전투기가 현역에서 활동한지도 수십년이 지난 후였습니다

벤리치가 스컹스웍스의 수장이 되기전... 켈리 존슨의 지휘하에 만들어진 SR71이란 정찰기는 그보다 오래된 기술로 만들어진 물건입니다

페인트의 구성성분에 대한 어떤 훼이크를 심으려고 자신의 자서전에까지 그런 오해소지의 글을 올릴가능성이 얼마나 될지부터 생각해볼 문제입니다

방산업계에서는 기술적으로 보안이 요구되는 사항에 대해서는 언급조차 하지 못하도록 되어있습니다

동일선상에서 이야기 하자면 켈리존슨은 적국이었던 소련에게 스텔스기술을 숨기려고 방사능을 이용하는것처럼 연극까지 꾸몄다는 이야기까지 자서전에 써놓은 사람입니다

짙은색... 이라고 해야겠군요...

말씀하신 스페이스셔틀이 대기권에 진입할때 가장 열을 많이 받는 부분은 짙은색을 사용합니다 (러시아도 마찬가지였지요)

재돌입 속도가 마하10이 넘어가는 대륙간 탄도미사일의 탄두는 모두 짙은색을 사용합니다

왜 그랬을까요? 고온에서 견뎌야하는 물체에 모두 짙은색을 사용하는것은 페인트의 구성성분을 숨기기 위한 일련의 조치일 가능성이 많겠습니까? 아니면 열발산이라는 이유때문이었을까요?

저도 김순익님 좋아합니다... 짙은색을 사용하는 진짜이유에 대한 과학적인 분석을 요구하시는것인것을 알고있지만...

카더라가 아닌 정보에 대해서도 가장 먼저 배제되어야할.... 을 적용하는데는 무리가 있다는 말씀일뿐입니다

정말 우리가 접근하기 어려운... 사실(필요가 발생해야 접근이라도 해볼수있었겠으나...그런 필요가 아직 우리에겐 없었던...)에 대해서는 UFO같은 설이 떠돌뿐 정확한 해석을 구하기는 어렵습니다

더군다나 스페이서 셔틀이나 대륙간탄도미사일을 연구해볼 기회조차 없었던 우리나라에서 그런 데이터를 구한다는것은 하늘에 별따기에 가깝습니다

그리고 SR71은 RAM도료를 사용하지 않은것으로 알고있습니다 (출처가 있다면 알려주시면 감사하겠습니다)

스텔스 형상을 적용했을뿐입니다

2009.03.12 02:15:14 (*.35.111.139)

음...학부/석사때 열전달과 고등열전달과목에서 다른 학우들의 성적을 위해(쿨럭) 바닥권성적을 마크하여 주던터라..이런 열전달문제가 나오면 괜히 가슴이 두근거리고 식은땀이 납니다. 하지만 덕분에 오히려 아마추어적인 입장에서 얘기를 할 수 있을 것 같아 맘은 더 편하네요^^;;;

흑체의 탁월한 복사열 흡수만큼 (복사에 의한) 열에너지방출도 크다라는 얘기는 사실 저도 모르겠습니다. 다만 단순한 제 생각에서는

"흑체가 복사에 의해 열을 더 쉽게 받아들이게 되면 그 흑체의 재질이 더 많은 열에너지를 소유하게 되고 / 대류에 의해서 이 축적된 열에너지를 충분히 냉각할 수 있는 과냉각조건이라면 (흑체를 통해) 끌어들인 더 많은 에너지를 (대류에 의한)과냉각으로 충분히 제거할 수 있을지 모르며. 그로인해 흑체의 고열부에서 저열부로의 열이동이 더 커져서 흑체와 흑체주변을 아우른 전체 계(system)의 차원에선 냉각이 증가할 수도 있다 " 라고 생각해볼 수도 있을 것 같습니다. (열전달에 관한 지식이 극도로 부족한 상태에서 뜨문뜨문 기억나는 내용으로 그저 이리저리 끼워맞춘 내용이므로 논리적이지 못하고 사실과 어긋나더라도 너무 타박은 말아주세요^^)

흑체의 탁월한 복사열 흡수만큼 (복사에 의한) 열에너지방출도 크다라는 얘기는 사실 저도 모르겠습니다. 다만 단순한 제 생각에서는

"흑체가 복사에 의해 열을 더 쉽게 받아들이게 되면 그 흑체의 재질이 더 많은 열에너지를 소유하게 되고 / 대류에 의해서 이 축적된 열에너지를 충분히 냉각할 수 있는 과냉각조건이라면 (흑체를 통해) 끌어들인 더 많은 에너지를 (대류에 의한)과냉각으로 충분히 제거할 수 있을지 모르며. 그로인해 흑체의 고열부에서 저열부로의 열이동이 더 커져서 흑체와 흑체주변을 아우른 전체 계(system)의 차원에선 냉각이 증가할 수도 있다 " 라고 생각해볼 수도 있을 것 같습니다. (열전달에 관한 지식이 극도로 부족한 상태에서 뜨문뜨문 기억나는 내용으로 그저 이리저리 끼워맞춘 내용이므로 논리적이지 못하고 사실과 어긋나더라도 너무 타박은 말아주세요^^)

2009.03.12 02:57:20 (*.229.107.156)

아..초반에 김순익님이 언급한 Black body radiation 이 그런 개념이였군요.

전 그 개념하에서 이렇게 가정 해봤드랬습니다.

마하3 로 날으는 aircraft 에 발생하는 열은, 복사열이 아닌 공기마찰에 의한 대류열일테고, 기체에 머금어지는 열에너지는 복사,대류,전도를 막론하고 절대 '열' 에너지라 볼때, black body 의 특성인 복사열 발산효율에 의해 냉각성에 유리해지는게 아닌가.. 하고요. 블랙버드의 body는 어떤 색이든 상관없이 빠른속도에 의해 고온의 열을 흡수하겠지만, black body 는 열흡수요인에 상관없이 열을 한결 더 발산할거라는 것이죠. 마찬가지로 검정휠도, 흡수하는 열의 요인은 전도열이 대부분이겠지만, 복사를 통해 열방출하는 역할은 변함없이 수행하리라는 생각에..

여기서.. '모든물체는 복사열을 발산한다.' 는 사실전제를 더해보면, SR-71의 동체에 내밀한 구성요소는 black body는 아니므로, 외피부분의 black 도료에 의해 일부에 불과하지만 복사열이 흡수될거고 또한 외부로 한결 더 발산시킬 수 있을듯 합니다. 써놓고 보니 좀 억지스럽긴 하네욤. ㅎ 단지.. 문헌내용과 사실전제를 믿고 유추해본 내용이라, 접근방법이 틀릴수도 있겠습니다. ^^;

전 그 개념하에서 이렇게 가정 해봤드랬습니다.

마하3 로 날으는 aircraft 에 발생하는 열은, 복사열이 아닌 공기마찰에 의한 대류열일테고, 기체에 머금어지는 열에너지는 복사,대류,전도를 막론하고 절대 '열' 에너지라 볼때, black body 의 특성인 복사열 발산효율에 의해 냉각성에 유리해지는게 아닌가.. 하고요. 블랙버드의 body는 어떤 색이든 상관없이 빠른속도에 의해 고온의 열을 흡수하겠지만, black body 는 열흡수요인에 상관없이 열을 한결 더 발산할거라는 것이죠. 마찬가지로 검정휠도, 흡수하는 열의 요인은 전도열이 대부분이겠지만, 복사를 통해 열방출하는 역할은 변함없이 수행하리라는 생각에..

여기서.. '모든물체는 복사열을 발산한다.' 는 사실전제를 더해보면, SR-71의 동체에 내밀한 구성요소는 black body는 아니므로, 외피부분의 black 도료에 의해 일부에 불과하지만 복사열이 흡수될거고 또한 외부로 한결 더 발산시킬 수 있을듯 합니다. 써놓고 보니 좀 억지스럽긴 하네욤. ㅎ 단지.. 문헌내용과 사실전제를 믿고 유추해본 내용이라, 접근방법이 틀릴수도 있겠습니다. ^^;

2009.03.12 10:28:49 (*.219.0.125)

뭐... 논란거리인지 아닌지도 모르겠습니다만..

검정색 휠이 열흡수율이 좋다.. 과열된 브레이크 로터의 열을 빠르게 흡수해서 공기중으로 전달할 수 있다면 그걸로로 효과가 크지 않을까요? 김성중님이 쓰신대로 어차피 휠이라는건 대류에 의해 열을 흡수한다기 보다는, 로터와의 직접 접촉에 의해 열이 전달될테고 그러면 그걸 얼마나 효율적으로 공기중에 방출하느냐... 만 따지면 되지 않을까 싶은데요.

왠지 이 내용이 '검증'되려면 F1에 쓰이는 휠들이 왜 (검정에 가까운) 건메탈릭 컬러인지를 알아보면 되지 않을까.. 싶습니다.

전 개인적으로 세차 하기가 쉬워서 선호합니다.. ㅎㅎ

검정색 휠이 열흡수율이 좋다.. 과열된 브레이크 로터의 열을 빠르게 흡수해서 공기중으로 전달할 수 있다면 그걸로로 효과가 크지 않을까요? 김성중님이 쓰신대로 어차피 휠이라는건 대류에 의해 열을 흡수한다기 보다는, 로터와의 직접 접촉에 의해 열이 전달될테고 그러면 그걸 얼마나 효율적으로 공기중에 방출하느냐... 만 따지면 되지 않을까 싶은데요.

왠지 이 내용이 '검증'되려면 F1에 쓰이는 휠들이 왜 (검정에 가까운) 건메탈릭 컬러인지를 알아보면 되지 않을까.. 싶습니다.

전 개인적으로 세차 하기가 쉬워서 선호합니다.. ㅎㅎ

2009.03.12 18:25:40 (*.134.82.88)

이거 쓰레드가 하두 길어서 어서 끼어들어야 할 지 몰라 일단 그래도 익숙한 분인 이익렬님 글 밑에 껴 듭니다. 위에서 부터 찬찬히 읽어 보니 결국 결론은 검은색이 radiation이 다른 색에 비해 크냐 작냐의 여부이군요. 또는 black body의 black이 검은색이냐 아니냐의 이슈도 있군요. 제가 간단하게 정리해 드리죠.

1. 브레끼의 열전달. 아 브레끼 설계하는 사람이 당장 연락 되는 사람은 없는데 보통 일반적으로 이야기 하는 흑체 'black body'의 일반적인 온도 레인지와 브레끼 표면 온도의 레인지는 매우 상이할 것이 확실합니다. 설마 대표적 흑체로 이야기 되는 태양의 온도만큼 브레끼 온도가 올라 갈 것이라 생각하시는 분은 없으시겠죠? 대부분의 브레끼 열은 radiation이 아니고 conduction으로 방출될 것이 확실합니다. 빨간 표면은 그건 단순히 패드가 한 일의 형태가 가장 변환되기 쉬운 열에너지 형태로 바뀌어 방출되는데 그 과정에서 분자 운동이 활발해져서 빨갛게 달아 오르는 것이지 발광은 아닙니다.

2. 흑체가 검은색이냐? 블랙홀이 검은색인지 보신 적 있으신 분? 왜 블랙홀이 블랙홀인지 이유를 아시는 분이라면 흑체 복사의 흑체가 왜 검은색이 아닌지 바로 아실 듯.

3. 색은 빛의 반사하고 관련있지 열의 흡수하고는 관련 없습니다. 일단 열과 빛의 개념부터 찾으시는 것이.

결론적으로 브레끼의 열발산에서 휠의 중요한 팩터는 색이 아니고 형상이며 굳이 열발산을 좋게 하려면 효율 좋은 핀을 대빵 많이 설치하는 것이 유리하다 가 결론이 되겠습니다. 근데 휠 주변의 유동이 충분히 강해서 굳이 핀이 필요 없는 것이겠지요.

마지막으로 파란 금속은 산화된 겁니다. 산화의 정의는 아시죠? 산소가 가서 붙는 것도 산화이지만 그건 19~20세기 초반에 쓰였던 정의이고 지금은 전자를 빼앗기는 것이 산화의 정의입니다. 결국 파란 금속의 결론은 브레끼 디스크 표면의 금속이 전자를 빼앗겨서 그렇게 된 것이다 입니다. 열에 의해 분자간 결합이 일부 깨진 것이지요. 그리고 고무의 conductivity는 제 직관으로는 금속에 비해 엄청 작을 거 같은데. 쇠막대기 한쪽 끝을 불에 대고 있으면 반대쪽 끝을 잡고 있기 힘들지만 고무는 불에 노출된 부분이 탈 뿐이지 잡고 있는데는 문제 없었던 기억인데. 고무의 conductivity가 금속만큼 큰 줄은 몰랐네요.

1. 브레끼의 열전달. 아 브레끼 설계하는 사람이 당장 연락 되는 사람은 없는데 보통 일반적으로 이야기 하는 흑체 'black body'의 일반적인 온도 레인지와 브레끼 표면 온도의 레인지는 매우 상이할 것이 확실합니다. 설마 대표적 흑체로 이야기 되는 태양의 온도만큼 브레끼 온도가 올라 갈 것이라 생각하시는 분은 없으시겠죠? 대부분의 브레끼 열은 radiation이 아니고 conduction으로 방출될 것이 확실합니다. 빨간 표면은 그건 단순히 패드가 한 일의 형태가 가장 변환되기 쉬운 열에너지 형태로 바뀌어 방출되는데 그 과정에서 분자 운동이 활발해져서 빨갛게 달아 오르는 것이지 발광은 아닙니다.

2. 흑체가 검은색이냐? 블랙홀이 검은색인지 보신 적 있으신 분? 왜 블랙홀이 블랙홀인지 이유를 아시는 분이라면 흑체 복사의 흑체가 왜 검은색이 아닌지 바로 아실 듯.

3. 색은 빛의 반사하고 관련있지 열의 흡수하고는 관련 없습니다. 일단 열과 빛의 개념부터 찾으시는 것이.

결론적으로 브레끼의 열발산에서 휠의 중요한 팩터는 색이 아니고 형상이며 굳이 열발산을 좋게 하려면 효율 좋은 핀을 대빵 많이 설치하는 것이 유리하다 가 결론이 되겠습니다. 근데 휠 주변의 유동이 충분히 강해서 굳이 핀이 필요 없는 것이겠지요.

마지막으로 파란 금속은 산화된 겁니다. 산화의 정의는 아시죠? 산소가 가서 붙는 것도 산화이지만 그건 19~20세기 초반에 쓰였던 정의이고 지금은 전자를 빼앗기는 것이 산화의 정의입니다. 결국 파란 금속의 결론은 브레끼 디스크 표면의 금속이 전자를 빼앗겨서 그렇게 된 것이다 입니다. 열에 의해 분자간 결합이 일부 깨진 것이지요. 그리고 고무의 conductivity는 제 직관으로는 금속에 비해 엄청 작을 거 같은데. 쇠막대기 한쪽 끝을 불에 대고 있으면 반대쪽 끝을 잡고 있기 힘들지만 고무는 불에 노출된 부분이 탈 뿐이지 잡고 있는데는 문제 없었던 기억인데. 고무의 conductivity가 금속만큼 큰 줄은 몰랐네요.

2009.03.11 15:50:38 (*.104.15.95)

자네 오늘 된장 바르고싶나? 점점 센스가 좋아지시는것같습니다 ㅎㅎ

튜닝에 대한 개념이 없거나 무조건 나쁘게만 보는 여성분들 혹은 나이드신분들께 참 유익한 내용인것같습니다 ^^

튜닝에 대한 개념이 없거나 무조건 나쁘게만 보는 여성분들 혹은 나이드신분들께 참 유익한 내용인것같습니다 ^^

2009.03.11 15:51:31 (*.245.127.253)

항상 규혁님 만화 잘보고 있습니다.

이해도 쉽고 그림도 멋지구요. 지면이 한정된게 아쉬울뿐이네요.

마지막 아가씨 멘트에서 커피 뿜을뻔 했습니다. ㅋㅋ

이해도 쉽고 그림도 멋지구요. 지면이 한정된게 아쉬울뿐이네요.

마지막 아가씨 멘트에서 커피 뿜을뻔 했습니다. ㅋㅋ

2009.03.11 15:59:27 (*.141.37.75)

휠색깔에도 그러한 비밀이 있었다니..새로운 사실을 알게되었네요..

제 휠도 검정색인데..어디가서 아는체 할 것 하나 생겨 좋습니다.ㅋㅋㅋ

제 휠도 검정색인데..어디가서 아는체 할 것 하나 생겨 좋습니다.ㅋㅋㅋ

적절한 예와 스토리가 매우 유연해보입니다. 오디오 이퀄라이저를 예그림으로 표현한것도 무지 재치있는 설정 같네요. 아래 설명 멘트..너무나 공감가는 얘기입니다.